1953年第5期

1953年02月20日出版

論調査定產的方法

李成瑞

中央人民政府財政部發佈的『農業稅査田定產工作實施綱要』,明確規定:定產工作應當採取『調査定產』的新方法,代替以鄕(村)爲單位的民主評議的老辦法。這一原則的規定,給定產工作開闢了寬廣順暢的大道。但是,『調査定產』的具體方法究竟是怎樣着手的呢?

爲了解決這一問題,許多地區進行了典型實驗。其中,中央財政部農業稅今年直接参加實驗的有河南省偃師縣、湖北省武昌縣、平原省沁陽縣、博愛縣、温縣、遼東省西安縣、遼西省黎樹縣等五個省七個縣。包括了新區、老區、雜糧區、稻穀區、平原、邱陵和山地等各種地區。現在,把我們在典型實驗中成功的經驗總結一下,把多様的做法作一比較硏究,對於今後定產工作當不無裨益。

調査定產應當採取怎樣的方法呢?

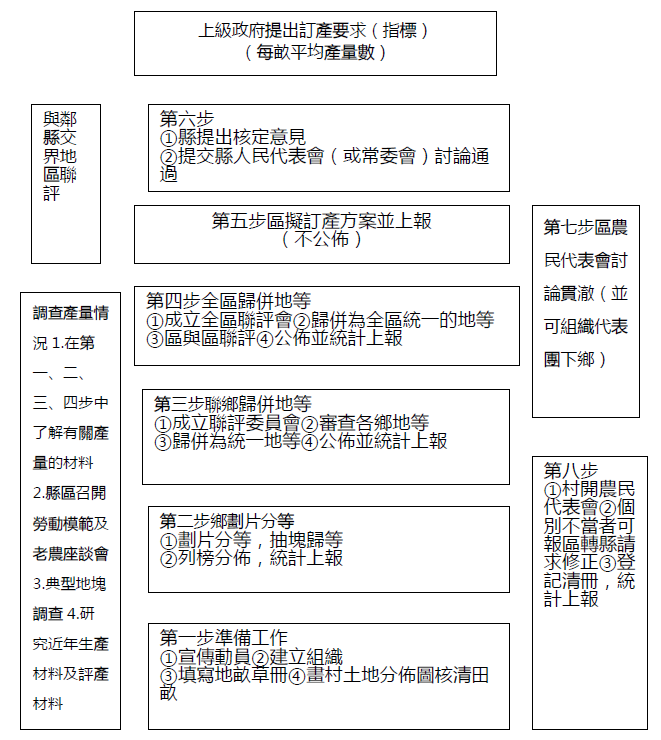

一個縣定產的基本方法就是『自下而上評定地等,自上而下調査定產』(在自下而上評定地等中包括『村評等』和『區併等』兩個步驟,自上而下調査訂產一般由縣代表會討論決定,所以又有人把它總結爲『鄕評等,區併等,縣訂產』九個字);此外,爲了取得縣與縣的平衡,還要加上兩條『上級政府提出指標』,『相隣地區聯合評議』。這就是我們的基本經驗。

具體的工作步驟,可用下圖表示:

註:①各個步驟在運用時不是完全截然劃分的。

②本圖所示是以區爲單位將各鄕地等統一排列的方法。某些縣也可以以縣爲單位將全縣土地地等統一排列,其步驟與本圖大同小異。

上圖就是調査定產的具體方法。經過反覆的實驗之後,我們可以說:這是一套大體成熟了的工作方法,是羣衆路線的方法,是我們應當硏究介紹並在實踐中加以補充修正的方法。

我們說上述方法是大體成熟的方法,爲什麼呢?下邊分爲五個問題加以論述,並把各種不同的作法加以分析比較。

第一、「自下而上評訂地等」「自上而下調査訂産」是調查訂産的基本方法,

是完整的羣衆路線。

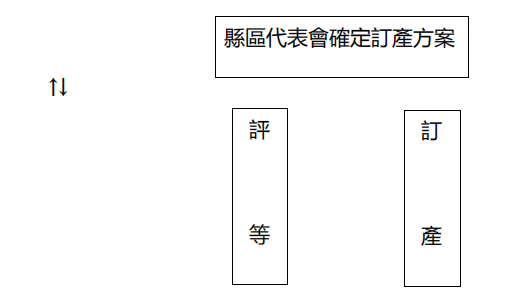

前面圖中所列八個步驟,看來似乎相當複雜。其實,它的脈絡是很淸楚的。我們試來分析一下吧!其中用『實線』格子所表示的各個步驟是一個縣範圍內的定產方法,在圖的上邊和左側用『虛線』格子所表示的上級政府提出『訂產指標』與『鄰縣聯評』,是專爲解決縣與縣間平衡問題的方法。關於後者,留待第四節再談,這裏先來硏究縣範圍內的定產方法(這是調査定產方法的主體)。圖中的八個具體步驟可以槪括爲兩個大步驟;第一個大步驟是評定地等(包括圖中第一步至第四步),第二步是調査定產(包括圖中的第五步至第八步)。因此,前面的詳圖可以簡化如下:

這就是說:『先評地等,後訂產量』分兩步走,是調査定產的基本方法。

爲什麼採取「分兩步走」的方法呢?要說明這個問題需要從定產工作的性質及其內在的關係談起。

「定產」就是人民政府在農村中調査和確定其徵收農業稅的依據。『在稅率確定之後,定產等於定稅』。因此,在定產工作中包括了兩種關係:一種是農民與政府間的關係,即農民眼前的局部利益與遠大的全局利益的關係;一種是農民與農民間的關係(我是指土地改革後的農村說的,土地改革前還有農民與地主的關係,另當別論)。這兩種關係,在實際工作中是互相聯繫而又互相區別的。

在各地的實驗中,我們體會到:在『評等級』中主要是農民內部關係。羣衆的思想顧慮較少,中間分子絕大部分和積極分子站在一起。在評定地等中多數能主持公道,據理力爭,落後分子的活動不易展開。在『訂產量』中主要的是農民與政府的關係,即農民的眼前利益與遠大利益的關係。羣衆思想情况比之單評地等要複雜得多。曾見某些老農在『評等級』時仗義直言,把當地地質地形的變遷原原本本地說出,使人人心服口服。但一轉入討論產量高低時,却啞口無聲,甚至附和落後分子的言論,積極分子則容易陷入孤立。所以『訂產量』較之評『地等』需要有更堅强的領導和更充裕的時間,以便更好地調査硏究,搜集材料並從思想上更深入地發動羣衆。這是由訂產工作中的性質所决定的規律之一。

關於這一問題,有三種不同的看法和做法:

一種是在鄕村中一面『評等級』一面『訂產量』,兩步併作一步走的辦法,東北叫做『開門評產』。採用這種辦法,往往發生以下情况:(1)兩步併作一步,兩種關係同時併存。相形之下,政府與農民的關係必然突出出來,如果沒有充分的調査準備和動員,中間分子(這種人佔羣衆中的多數)可能附和落後分子,以致使積極分子孤立起來,正氣不能發揚。比如我們常見個別落後分子故意壓低他的土地等級和產量。許多人對他這種自私行爲本來不滿,但另一方面却希望他的地等和產量壓低之後,大家的地等和產量都跟着降一降,所以往往不去反對他有些人本來想實報產量:但恐怕把全村產量『帶高了』,受人家埋怨,於是,也就附和於低報的產量。(2)工作一開始就評等評產同時進行,往往來不及深入調査,來不及進行充分的政治動員工作(包括愛國主義敎育和政策敎育)。(3)由於評等級訂產量同時進行,就只好完全在鄕村裏解決問題。但是,我們的地區如此廣大,逐鄕訂產,幹部力量勢必分散。除主要領導幹部親自掌握的典型鄕之外,多數鄕缺乏堅强的領導,且各鄕羣衆覺悟程度不一;加之在落後的小農經濟中,『常年應產量』沒有工業生產中那種科學尺度,難免各人『一眼看高一眼看低』。於是,各鄕評產結果就很難達到大體平衡。一般規律是:羣衆覺悟高的鄕評的眞實,羣衆覺悟低的鄕評得不眞實;幹部力量强的鄕評得眞實,幹部力最弱的鄕評得不眞實。卽使事後『政府核定』可以畧作補救,但大的方面究竟不易改正了。所以這種方法在領導機關『試點』中,由於幹部强,時間長,可以把一鄕或數鄕做好,在普遍推行時,往往事倍功半,難以得到良好效果。

第二種辦法是由縣、區人民政府粗劃大片,訂定產量的辦法。即先把一縣一區之內的土地,劃分爲若干大片(一大片之內的土地自然條件,一般經營條件和種植習慣並不相同,一大片之內往往包括若干等級),即由縣、區將各大片的產量逐片大體訂出,再交各鄕評議修正。這種辦法,在解放未久的新區作爲初步訂産辦法是可以的,但他究竟是粗糙的,有若干缺點的。我們要在二、三年內把產量評好固定下來,需要把這種方法再提高一步。爲什麼呢?理由有二:第一,在訂產工作中不應過細,也不應過粗。『只見樹木不見森林』不好,『只見森林不見樹木』也不好,這就是說,我們在訂產工作中必須適當解決『一般與特殊的矛盾』。前述第一種方法(兩步併作一步走,逐村逐片評定)對土地產量某些『特殊』情况可能照顧得好些,而對總的平衡性和一般情况,往往照顧很差;第二種辦法對土地產量的『一般』的方面照顧得較好,而對其『特殊』的方面難免照顧較差。有人說,第二種做法在『調査定產』之後,還有『結合評議』這一步,可以解決種種特殊問題。我們在幾個地區試辦中感到事後『結合評議』並不能完全解決問題,因爲在訂產之後各鄕『結合評議』時,要經過羣衆提出意見,村評委會通過,報區轉縣核准,手續較繁,實際上不能不影響了照顧的廣度和深度。這一缺點,在平原地區尙不十分顯著;在山地則問題較爲嚴重,在某些地形複雜的山地,甚至難以行通。第二,由於事先沒有自下而上仔細把土地分等,許多具體情况沒有一一照顧,農民內部的關係沒有很好解決,所以到訂産方案宣佈時(這時農民思想波動最大,眼前利益與遠大利益矛盾表現最尖鋭,更增加了羣衆思想複雜性,使農民與政府間的關係,農民與農民間的關係,綜錯複雜地糾纏在一起,增加了工作的阻力。一部份應予照顧而未予照顧的農民固然要求照顧,另外一部份本來無須照顧的落後農民也會跟着嚷嚷。我們去年在湖北武昌縣採用此法,因爲事先對『壠田』中不及百分之十的『白沙壠』照顧不到,引起『白沙壠』田農民說怪話,其他農民中也有一部分跟着喊高,企圖壓低產量,這就是某些同志所說的『有病的哼哼,沒病的也哼哼』的現象。所以,今春在河南省偃師縣改變爲先自下而上評好地等,然後訂產的『分兩步走』的辦法才解決了這一問題。

第三種做法就是『分兩步走』——自下而上評定地等,由縣、區代表會訂定產量。這種辦法可以避免前兩種辦法中那些缺點。首先集中力景評地等,便於發揚民主,扶持正氣,落後分子不易進行『本位』主義的活動。個別鄕幹部的土地過去評定過低的偏向,和個別鄕大村壓小村等偏向,也比較容易糾正。在評地等過程中,縣、區領導上,有比較充裕的時間,對產量進行調査,並對羣衆繼續深入動員(愛國主義敎育和政策敎育),以便在充分調査和飽滿的政治情緖的基礎上,由縣各界代表會討論通過,統一訂產;或是由區擬出訂產方案,交縣核定後提交區農民代表會討論通過。在一般情况下,應以縣爲訂產工作的基本單位。

有人提出這様的問題:『評定地等自然要聯繫到產量,何必不一氣做完,同時訂好產量呢?何必要分作兩步走呢?『是的,羣衆對產量心中有數,才能評出地等。但領導上要求『只評等,不定產時』,羣衆就易於將等分淸。一聯繫到訂產,間題就複雜化了,這是公私關係問題,因各鄕羣衆覺悟不同,可能形成混亂。如果評等訂產一起進行,就等於各鄕羣衆逐片評產的老辦法。所以『分兩步走』決不是單純技術問題,而是調査定產的新方法與逐鄕民主評議的老辦法的主要分界線。

又有人提出這樣的問題:「只讓羣衆評等,產量由縣、區代表會訂定,是否羣衆路線呢?」我們對羣衆路線的看法,應當從實質上看,而不應當只從形式上看。訂產工作走羣衆路線可以通過如下幾種形式:羣衆會、小組會、區農民代表會、縣各界代表會(或人民代表會)等等。在訂產問題上,那種組織形式能更集中地更本質地代表羣衆意見呢?羣衆會不能解決這樣複雜細緻的問題,小組會也只能作爲輔助形式。『沒有代表制就沒有民主』,應當拿到代表會上來討論。在各級代表會中,鄕代表會是主要的一級,但由鄕代表會訂產還是有局限性的。因爲『定產』是公私關係問題,在鄕代表會上,很容易發生『鄕本位』而壓低了產量,這個鄕壓低了產量,那個鄕也壓低了產量,而各鄕壓低的程度又各不相同。試問:這是不是符合羣衆的眞正要求呢?如果在區代表會上討論,就可以防止鄕本位,取得全區訂產平衡。但區代表會也可能發生『區本位』,爲了防止『區本位』,還需要經縣代表會討論或事先由縣人民政府核定訂產方案後再交區代表會討論。所以說:縣、區代表會更集中更本質地代表了羣衆在訂產工作中的意見,是訂產工作中羣衆路線的主要形式。當然,鄕代表會、羣衆大會、小組會、鄕評議委員會也都是重要的輔助形式。我們不必抽象地爭論要不要依靠羣衆,問題的關鍵是如何依靠羣衆。調査定產,一方面要能動員廣大羣衆參加行動,一方面要能保證無產階級思想的領導,解決眼前局部利益與遠大全局利益的矛盾。所以说它是適合於徵糧問題的羣衆路線的。

第二、自下而上評定土地等級中的三個具體步驟

調査定產工作的基本方法是分兩步走:『自下而上評定地等』,『自上而下調査訂產』,前邊已經談過了;產量要由縣、區代表會集中訂定,也談過了。現在就來硏究一下怎樣自下而上評定地等。

『自下而上評定地等』,自然首先是在各鄕、村中劃片、分等。這是各地都已經做過,並且很熟悉的。但對於調査定產來說,這様還不能解決問題。因爲各鄕所評的地等,是一鄕一個樣子,甲鄕的頭等地,也許還不及乙鄕的三等地產量高;甲鄕一共分了九等,乙鄕可能分了十三等,在這様情况下,縣、區代表會如何訂定全縣或全區的產量呢?如果由縣、區代表會對各鄕各等土地逐一訂出產量數字,在一般情况下,特別是新區很難做到。在邱陵地區和山地就困難更大,因此,在各鄕評等之後,還需要把各鄕所評的地等歸併爲統一的等級,在歸併地等時,應當採取『由近及遠』的方法,先把相隣的幾個鄕的地等歸併統一起來,再進一步把全區或全縣的地等歸併統一起來,這就是說,『自下而上評定地等』應當包括下列三個具體步驟:

第一步:在一個鄕範圍內,把土地按統一的次序排列起來。有些地方叫作『土地站小隊』。這就是前邊訂產方法『圖解』中的第二步。

第二步:在相毗連的幾個鄕範圍內,把各鄕所有土地按統一的次序排列起來。有些地方叫作『土地站中隊』。這就是前邊『圖解』中的第三步。

第三步:在一個區範圍內,把各鄕土地按統一的次序排列起來,在特殊情况下,可以在前兩步之後,在全縣範圍內把地等統一起來。有些地方叫作『土地站大隊』。這就是前邊『圖解』中的第四步。

這三步怎様做呢?詳細做法請大家參看中央財政部最近印發的『農業稅査田訂產經驗彙集第三集』。這裏大體談一個輪廓。第一步,鄕內劃片分等:

(1)劃片分等——先把常年應產量相同的相連的土地劃分爲片(一片代表一個產量,否則另劃一片。片劃好後,片與片相比,相同者併爲一等。然後把土地等級依次排列起來。在山地和地形複雜的邱陵地,不便劃片的,可以先選定若干塊『標準地』,然後以其他『片』或『塊』與標準地逐一相比,相同的就劃作一等,再把土地等級依次排列起來。

(2)抽塊歸等——在一片之內如有個別地塊,其土地的自然條件特好或特壊者,應及時抽出來歸併到其他適當的等級中去。在定產之先主動地對土地中個別特殊情况加以照顧。較之定產以後再去『結合評議』由羣衆提出意見報區轉縣批准修正的方法要好得多。

(3)充分利用舊基礎——在一切評產較有基礎的地區,不必重新劃片分等,應改爲『利用舊基礎,調整地等』。其方法是:把舊的地等中每等中包括那幾塊土地逐一開列,再由村評議委員逐塊審査,如有特好或特壞者即抽出來歸併到其他適當等級中去。村評委會初評後列榜公佈,經羣衆討論修正。

第二步、聯鄕併等——就是在前一步的基礎上,把土地相毗連的幾個鄕(可以叫作『聯鄕』)的土地地等加以歸併,按照統一的次序排列起來。在統一排列之前,先要把各鄕的地等審査一下,沒問題了,再開始歸併。歸併之初,可選一個分等較好的鄕爲『標準鄕』,其他各鄕與他相比,可從標準鄕與隣鄕的接合部(交界地)開始評比。比如:西鄕爲標準鄕,東鄕與西鄕有甲乙二地毗連,公認土質相同,常年應產量相同,甲地在東鄕內屬於頭等地(最好的);乙地在西鄕內屬於二等地(次好的)。這樣,可以初步確定:東鄕的頭等地與西鄕的二等地應併爲一等。依此法將各鄕交界線上的土地逐塊評比,即可逐一推知各鄕某等相當標準鄕某等,而分別歸併。隣近各鄕中,不相毗連的土地,因農民親朋來往頻繁,亦多有互相熟知者,特別是大路旁邊的土地,集市附近的土地及一些『有名』的土地,雖不相毗連,亦能互相評比,從而推知各鄕某等相當於標準鄕某等。評比的方法,除室內討論外,還可下地實際勘査。

在各鄕歸併地等時,有四種不同的情况。比如:東鄕與西鄕(標準鄕)相比,東鄕的頭等地與標準鄕二等地相同,即應併入二等地,東鄕二等與標準鄕三等相同,可併入三等,爲了說明的方便,可名之爲『併等』;但東鄕三等並不與標準鄕四等相等,却與標準鄕五等相同,應跳過四等併入標準鄕五等,此可名之爲『跳等』;東鄕五等比標準鄕六等壞、七等好,即可在中間新揷一等,名之爲『揷等』;東鄕七等一部與標準鄕八等相同,一部與標準鄕九等相同,則闢分爲兩部分別併入,名之爲『闢等』。

這樣評比之後,就產生了以聯鄕爲單位的新的等次,新等旣定,各鄕原來自訂的等次即失去效用。過去在東鄕中的頭等地,在聯鄕中可能是二等或三等地了。

第三步、全區(或全縣)歸併地等——在前兩步的基礎上,把全區或全縣的地等統一排列起來。排列的辦法大體和第二步相似,不過範圍大一些。可參看『農業稅査田定產經驗彙集第三集』第二十一至二十三頁,不贅。

上述三個具體步驟中,最基本的是第一步,各鄕的地等不只要劃等公平,而且不要劃的太粗或太細。遼西省梨樹縣郭家店區有的村劃了四、五十等,有的村劃了七等,到後來無法『併等』了。爲了防止這種偏向,最好在工作開始時。由區幹部討論一下那個鄕大體應分多少等(不必向羣衆宣佈),作爲掌握的根據,也有人主張,由縣、區人民政府事先統一規定各等間的差額(這一辦法已在蘇南松江專區試辦成功,規定等差統一爲二十斤)。我們初步硏究這種辦法可能發生兩個問題:第一、法定等差與自然等差不一定恰相符合;第二、統一規定等差後,在各鄕評等時可能發生「向下擠」的偏向,這些需要事先注意防止。另有些同志提議由縣區政府事先規定統一的等級,並宣佈每一個等級的產量。這樣,在鄕村中評出了某塊土地的等級,就等於定出了產量。這種辦法不符合『先評等,後訂產,分兩步走』的原則,更不可能在縣、區代表會集中訂產(可能普遍發生壓低地等和村本位現象),所以是不可取的。自然有些地區(如東北)雖規定統一地級並宣佈各等的產量,但其作用僅限於定產完了後統計之用,那是可以的。

自下而上評定地等中的第二步(聯鄕併等)第三步(全區併等)也是很重要的。它是『鄕評等』和『縣區訂產』中間不可缺少的『橋樑』。有些地方在思想上接受了調査訂産的方法,但由於沒有找到這一座『橋樑』,結果,仍然陷入逐鄕評產的窠臼,或者只能由縣、區很粗畧地劃大片訂產量。所以詳細介紹和硏究這兩步『併等』的方法是很必要的。

第三、充分利用舊基礎和老區調査定產的方法問題

我們已把一個縣的訂產方法論述過了。但上面談的基本上是從頭做起的方法,所以它一般適用於新區或評產基礎較差的地區。於是問題又來了:『在調査訂產中,如何利用舊基礎呢?』『在老區能否實行調査訂產呢?如果能夠實行,應當採取怎樣的方法呢?』

這個問題是在去冬今春曾熱烈爭論而沒有完全解決的問題。以後經過平原省沁陽、博愛、温縣(老區)、遼東省西安縣(半老區)的實驗和河北省大量推行的經驗,事實已經作出答案:『調査定產可以而且必須利用舊基礎』,老區可以把調査定產的某些步驟加以合併或省畧,所以老區實行調査定產比新區更簡易,更方便。具體分析起來,應按原有基礎劃分爲兩種地區來談:

(一)原有定產基礎較差的地區——在這種地區,應將前列圖中第一步一鄕內『劃片分等』,代之以利用與改造舊地等。其做法如下:

首先按舊的地等,把每等中包括那些土地逐塊開列;然後由村評委會把舊地等中每塊土地逐一審核,凡比本等中其他土地特好或壊者,抽出來併入其他適當等級;然後,把新併的等級列榜公佈,請羣衆審査修正。這種方法比較捷便省事,容易達到公平合理,一般鄕二、三天即可完成。

(二)原有訂產基礎較好的地區——在這種地區,可以更多地利用舊基礎。根據河北省的經驗,有以下幾種方法:一種是先由縣人民政府硏究歷史材料進行典型調査,按各鄕每畝平均產量(分別水旱地)提出訂產方案,經各界代表會通過後,貫徹下去。各鄕先把地等調整好,取得鄕內的平衡,再把本鄕原有產量按縣、區代表會通過的本鄕的每畝平均產量,比例昇降。不過,這是一種粗糙的辦法,其昇降的範圍應限於百分之十或百分之二十的範圍內,如昇降範圍超過此數,則應重新訂定,不可採用比例昇降的簡單辦法。另一種辦法是先以一個村或幾個村爲單位,調整地等。縣、區在這一工作過程中詳細了解各鄕產量的材料,提出訂產草案。

第四、如何做到縣與縣訂產的平衡

上面談的是一個縣範圍內的定產方法;下面硏究一下如何做到縣與縣之間的平衡。

首先應當說明:『平衡性必須建立在眞實性的基礎上』。如果各個地區的產量訂的都不眞實,那就很難達到平衡。只有各個地區都向眞實的標準看齊,才會達到平衡。縣與縣之間的平衡,必須建立在各縣訂產眞實的基礎上;專區與專區之間的平衡,必須建立在各專區訂產眞實的基礎上。推而大之,各省之間、大行政區之間也是如此。前邊舉出了很多在訂產上爭取平衡的辦法:怎樣評,怎様比,怎樣作典型調査,怎麼開代表會……等等,這些方法,在一鄕一區一縣内是很有效的方法,但對於一個專區或一個省說來,作用就很小了。我們的國土是這樣遼闊、情况是這様複雜。如果沒有每一個縣訂產的眞實性作基礎,而希圖由縣以上政府另用一種『有效』的方法,能使各縣達到平衡,那是很難做到的。

我們說縣與縣的平衡問題基本上靠各縣訂產的眞實性,並不是說,不需要運用其他輔助的辦法,以爭取縣與縣的平衡。相反地,我們認爲應當盡可能好好運用這些辦法。這些辦法現在已經創造出來的還不多,目前可以提出的,就是前邊訂產方法圖解中兩個『虛線』格子所表示的『鄰縣交界地區聯評』和『上級政府提出訂產指標』。茲分述如下:

第一個辦法是兩區(或兩縣、兩專區——下同)在接合部(交界地區)的點和線上聯合評議,並與本區本縣內部土地等級的排列結合起來,使交界縣聯評的作用向縱深發展。各縣應於各區訂產之前,在區與區或縣與縣的接合部,組成若干「聯評點」直接掌握聯評,其他區界或縣界上的村莊,可由所在區公所或縣人民政府主動與鄰區公所或縣人民政府取得聯繫,共同評訂接合部的土地產量(在評等級階段可暫不宣佈),或是由兩縣事先共同組成接合部流動勘察組,共同進行調查,取得一致認識,作出協議,作爲雙方全面定產的根據之一。兩方如有爭議,由上一級政府派員解決之。聯評結果應逐級上報備案,確定之後,雙方均有遵行義務。所有點線聯評工作均應及早佈置,在全面訂產開始前大體做完。

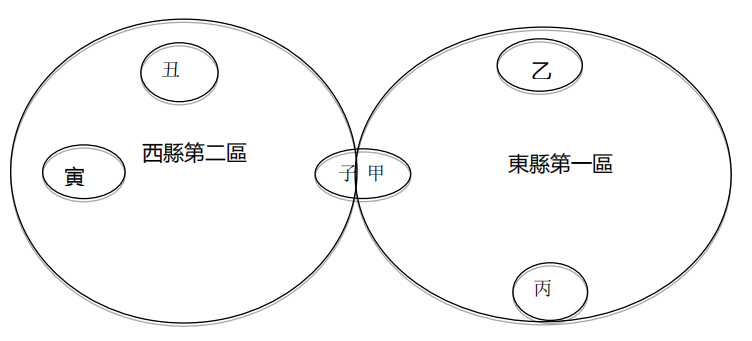

土地等級的統一排列與接合部聯評工作結合起來,就發生了新的作——使各縣接合部「點」和「線」的聯證向「面」發展了。這種作用可用如下簡圖來表示:

東縣第一區和西縣第二區的接合部有「甲」和「子」兩塊毗連的土地,經聯評認爲土質相同,產量均應訂爲每畝三百斤,這樣就取得了這一個「點」上的平衡。假若兩區(或兩縣)交界線上每一塊地都經過聯評,就可以取得「線」上的平衡。但如何使這個點線不被孤立而能推行到內部的「面」呢?這就要和內部土地等級的統一排列聯繫起來。例如上圖中西縣二區中的「子」和「丑」「寅」等段土地的土質相同,在該區內部土地併等時列爲一等;東縣一區中『甲』和『乙』『丙』等段土地的土質相同,在本區內部土地併等時也列入一等。旣然『甲』『子』均爲三百斤,则「丑」「寅」「乙」「丙」亦皆應訂爲三百斤,這樣,就使點線向縱深擴張了。用式子來表示如下:

接合部聯評:

西縣第二區內部土地併等:

東縣第一區內部土地併等:

訂產最後結果:

東縣第一區這樣評好之後,再和本縣內相毗連的其他區實行點線聯評,並和內部的土地併等聯繫起來。這樣,就可以逐步推及全縣各區。西縣也可以從第二區推及全縣。

過去有些地區,採用了『接合部聯評』的辦法,而沒有把土地歸併爲統一的等級,以致聯評『點』和聯評『線』被孤立起來,形成『墳頭式的產量』(聯評點高,周圍低)、『瓦盆式的產量』(四周接合部聯評線高,中間低),如果把內部土地歸併爲統一的等級,這些毛病就可以避免了。

上述的方法,地區愈大,由點線向縱深擴張愈困難。兩區或兩縣之間這樣做還比較容易,專區與專區之間就很困難,省與省之間困難就更大了。下面所提的『逐級確定指標』辦法,可能多少補救這一缺憾。

第二個辦法就是自上而下逐級提出訂產要求(東北叫做『指標』),即大區對省,省對縣均提出一個『每畝(或每饷)平均產量』來,作爲各省縣訂產的參考。這個『指標』的提出,應當根據歷史材料、典型調査及歷年徵收中的反映等各方面的材料,經過愼重硏究討論提出。在方法上應當採取加權推算的方法(因好壊地的畝數不同),否則就會發生偏差。下邊應以指標作爲指導工作的參考。在訂定產量時,則應實事求是,如果經過調査之後了解到當地眞實的常年應產量超過上級提出的『指標』,訂產就應當超過;如眞實的常年應產量不及『指標』,應將材料報請上級重新硏究確定。「指標」是縣以上政府掌握訂產平衡的方法之一,縣的「指標」不能對羣衆宣佈,更不要對區鄕提出指標(老區評產基礎好,經過歷年多次評定的,縣可以對區、鄕按每畝平均產量提出指標,但也應愼重從事,以免形成訂產工作中「逐級分配,任務包乾」現象)。

上面把調査定產工作中主要的方法,已分別論述過了。所有這些方法,最後都幅輳式的集中於一點,這一點就是縣的訂產方案。縣定產方案對於全縣訂產的眞實性有決定的意義,所以擬訂方案必須以對國家負責的態度和實事求是的精神愼重從事,具體的說,應當根據以下四種材料,缺一不可:

(一)各區土地併等材料及區對訂產的意見;

(二)歷史材料與縣所直接調査的典型材料;

(三)鄰縣接合部聯評的材料;

(四)上級政府提出的訂產指標。

我們再翻開前邊的訂產方法圖解看一下,在「第六步:縣確定訂產方案」的格子周圍,有四個箭頭向它射來,就是這裏列舉的提出縣訂產方案的四項「根據」。

在縣訂產之後,還有通過區、鄕農代會向廣大羣衆中貫徹問題,個別不當者的修正問題(見前邊訂產方法圖解中的第七步和第八步),也是很重要而細膩的工作。特別當訂產方案向羣衆宣佈時,羣衆思想情况很複雜,必須結合愛國主義敎育和政策敎育。華東提出縣、區代表會閉會後,由代表組成代表團分頭下鄕傳達貫徹的方法可供参考。這些問題,各地富有羣衆運動經驗的同志們是會解決得很好的,此處不多談了。最後一步是統計造册(見前列訂產方法圖解中的第八步),這些田畝册子就是我們全部訂產工作的總結。這也是複雜而重要的一步,其中許多技術問題,因非本文範圍,不贅述了。

第五、領導問題。

正確的工作方法,必須有正確的思想領導和組織領導保證。否則,正確的方法也會產生錯誤的結果。

在運用上述一切辦法時,必須緊緊掌握以下兩點:第一,要有深入的調査硏究;第二,要有充分地宣傳動員,廣泛發動羣衆,並傾聽羣衆意見。在宣傳工作中,不僅要宣傳合理負擔政策,尤其要結合愛國主義政治敎育,以免助長農民經濟主義的傾向。「調査定產」如果沒有以上兩個條件作基礎,就有變爲「派產量」,「强迫定產」的危險。

第二,要有實事求是的作風。在縣區集中訂產的情况下,「鄕本位」基本上是「無应施其技」了。但是,在個別地方却發現過某些縣的本位傾向。所以必須提倡實事求是和對國家對人民忠誠負責的精神。特別在縣擬定訂產方案時,尤須注意及此。

第三,各級政府應當重視訂產工作,把訂產工作與其他中心工作適當安排,密切結合起來。訂產工作幹部更應當主動地與其他中心工作密切結合,上述「調査訂產」方法的優點之一,就是它比較簡易(或「下簡上繁」)而便於和其他工作結合。

許多地區的定產經驗爲什麼不約而同地集中於上述的方法呢?是不是偶然的呢?這不是偶然的,因爲這一套方法是從定産工作的基本性質、環境與對象出發而產生的。

定產工作的性質是怎様的呢?應當不憚重複地指出:「稅率確定之後,定產等於定稅」。因此,定產工作就包括了兩種關係,即農民與政府的關係和農民與農民間的關係。前者突出地表現在「訂產量」上;後者突出地表現在「評地等」上。訐產工作的目的就是實事求是地、適當地處理這兩種關係,把這兩種矛盾統一起來。

定產工作的環境是怎樣的呢?是廣大的、分散的小農經濟。訂產工作的對象是具有高度政治覺悟但覺悟尙很不平衡的農民。而小私有者的經濟地位又是滋生自私本位思想的基礎。因此,就要求訂產幹部分散各村深入調査,敎育羣衆,發動羣衆,同時又要求領導的堅强與集中,不致因幹部分散各鄕而削弱。這種情况,表現在訂產領導上,就是「分散與集中的矛盾」,表現在訂產的內容上,就是「一般與特殊的矛盾」,我們必須尋求適當的方法來解決這些矛盾。

我國各地農村清况雖然複雜,但上述基本情况是相同的,定產工作的性質及內在關係更是相同的。因此,就有可能和必要提出訂產工作的一般方法。這個一般的方法是怎様的呢?就現有的經驗槪括說來,就是:在深入愛國主義政治敎育和負擔政策敎育的基礎上,首先集中力量解決農民內部的平衡問題——劃好地等並把它歸併和統一起來;然後在周密調査和繼績深入動員的基礎上,在縣區集中領導下通過縣區代表會,實事求是地訂定一縣、一區的產量,並注意到縣與縣的平衡。最後通過造册統計,把訂產工作總結起來,作爲計徵農業稅的依據。——這就是訂產工作的一般方法,這就是我們應當加以宣傳推廣並在實踐中繼績加以補充和修正的方法。

另一方面,究竟由於我國幅員廣大,經濟發展極不平衡,所以各地情况雖然在基本點上有共同處,但具體情况却有所不同,甚至有很大的差別。比如:西北與江南、山地與平原,農村經濟落後、分散的程度不同,新區與老區羣衆覺悟程度不同,評產基礎不同等。因此調査定產方法中的若干具體問題(如劃片分等的方法、歸併和統一的範圍等),不可能也不必要完全統一。在一般工作方法的基礎之上,緊密結合當地情况,因地制宜,靈活運用也是非常重要的。

手机阅读

下载、打印